Resumen

El presente ensayo pone a rodar una hipótesis que considera al cuerpo como imagen reina en la historia del arte. El concepto de “imagen reina” es propuesto por Jacques-Alain Miller como elemento del registro imaginario de la experiencia del lenguaje, que lo equipara con el de significante amo en el registro de lo simbólico.

El poder de los símbolos en la cultura y en las mentes de los hombres y mujeres, no está radicado solamente en su dualidad, ni en su capacidad de expresar lo inexpresable, sino que su performatividad o su “eficacia simbólica” radica en la posibilidad de presentar como obvio, necesario e inevitable aquello que es contingente o imaginario.

Esa competencia de presentar como natural lo que es, al menos parcialmente, imaginario, es una particular evidencia del cuerpo. Al punto de que nadie pone en duda su carácter “biológico”, su existencia misma, y la experiencia corporal dista de las diferentes operaciones que la sociedad o la cultura realizaron y realizan en ese cuerpo. Al estilo de lo que Marcel Mauss en la década de 1930 pensaba como “técnicas corporales”, concepto que mucho más tarde sería retomado por Michel Foucault (1975 [1991]) y su idea del cuerpo como el lugar de encuentro entre relaciones de poder y saber. De ahí la visión de la revolución industrial y el capitalismo construyendo un cuerpo específicamente edificado para la máquina y para la disciplina, también demandada por el estado nacional en los campos de batalla.

Luego de estas consideraciones generales, plantearemos en este trabajo diferentes situaciones fragmentarias en la historia del arte articulando sus métodos y enfoques con los propios del psicoanálisis lacaniano. La coyuntura estará dada por el concepto “imagen reina”, en el sentido que le da a esta expresión Jacques-Alain Miller (1995 [1998]), cuando propone este sintagma como aquel elemento del registro imaginario que podría homologarse al de “significante amo” en el registro simbólico.

Si bien los significantes no se caracterizan por ocupar un lugar privilegiado, sino que más bien hablamos de igualdad de los significantes que se definen por oposición y que son susceptibles de metáfora y de metonimia, es por una operación analítica que un significante se caracteriza como amo, representando, fallidamente, al sujeto. El sujeto es un efecto del movimiento de la cadena, no se trata de un individuo, de una persona, sino de un sujeto del inconsciente que es representado por un significante, para otro significante. Si el significante amo es el elemento principal del registro simbólico, la imagen reina lo será del registro imaginario.

La expresión tiene sus dificultades, como lo explica Miller, porque el mismo movimiento de proponerla como elemento de lo imaginario requiere de su significantización. En psicoanálisis, reina una imagen cuando adquiere un estatuto simbólico. Lo mismo podría decirse en general de aquellos objetos o situaciones a las que ha dirigido su atención la historia del arte. Sin embargo, aunque obviamente las imágenes abundan en la historia del arte, la imagen reina tiene sus propias características que la diferencian del significante, la principal es que no representa al sujeto.

La imagen reina se coordina con el goce. Es aquella en la que lo imaginario se amarra al goce. Esto es lo que puede leerse como ejemplo en el texto de Freud (1936 [2008]) Carta a Romain Rolland (Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis) en el que relata un efecto de división subjetiva experimentado por él mismo al llegar y presenciar por primera vez la Acrópolis: expresa que había en él una persona que sabía que la Acrópolis realmente existía y, a la vez, otra persona que parecía dudarlo.

En psicoanálisis, las imágenes que dominan pueden enumerarse, y Miller en Elucidación de Lacan (1995 [1998]) las resume en tres: 1. el propio cuerpo, 2. el cuerpo del Otro y 3. el falo. Sugerimos la lectura de dicho texto para profundizar sobre la imagen reina.

La propuesta de este artículo es llevar la hipótesis de Miller al terreno de la historia del arte, como juego, como apuesta, pero como cosa seria, para abordar algunas imágenes reina en el arte a lo largo de los siglos.

Miller, en su texto, comienza este juego y arriesga que la imagen reinante en la antigüedad griega es el rostro. La palabra griega para rostro es prosopon y designa aquello que presentamos a la vista, más precisamente “delante de la cara o máscara”. En latín es el origen del término “persona”. Prosopon, entonces, en oposición al resto del cuerpo que está siempre más o menos vestido, no dado a simple vista.

El rostro en la Grecia antigua, pero ¿cuáles son las imágenes reinas que amarraron un goce en las subjetividades de otras épocas? Intentaremos ensayar algunas respuestas en lo que sigue.

El goce en el presente eterno: la caza

Las primeras representaciones corporales provienen de las cavernas prehistóricas, casi siempre conviviendo con las del animal. Puede decirse que el cuerpo de este último, mucho más poderoso que el humano, es la imagen reina en ese período sin tiempo.

Cuando pinta al animal, el artista y mago lo hace en una escala formidable y con un realismo en la representación del movimiento que fue admirado por los artistas europeos desde fines del siglo XIX. Eso no ocurre con el cuerpo humano en el mismo período, cuya representación es simple y esquemática.

El arte aquí se mezcla —como en muchas otras ocasiones— con la magia y lo sobrenatural. El animal, de quien dependen el sustento y el vestido, es identificado con el poder de la naturaleza y por tanto con lo divino e inexplicable (Giedon, 1981 [1985]). Capturar la imagen es cazar al animal y también apropiarse de su energía vital. Así lo atestiguan las flechas pintadas en sus cuerpos; en muchas ocasiones, hay indicios de puntas reales que horadan la imagen de la bestia herida de muerte. Su superioridad coloca al cazador en una situación de veneración y admiración por su objeto de deseo que contradice aparentemente su intención de darle muerte. Aunque en realidad se trata de un sacrificio ritual relacionado con espíritus, al principio difusos, que luego cristalizarían simbólicamente en las deidades zoomorfas de las primeras civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia o América. A partir de la muerte del animal, comienza su proceso de (in)corporación, a través de su carne y de la piel que recubre su organismo. Conocemos además el mito de Freud sobre la horda primordial y el banquete totémico: es gracias a la incorporación de la carne del animal totémico muerto como se adquieren sus cualidades; en otras palabras, es gracias a la identificación al símbolo que mata a la cosa, como se introyectan sus propiedades significantes e imaginarias.

Tomemos como ejemplo la llamada “Escena de caza” en la caverna de Lascaux (Francia). Predomina el enorme cuerpo del animal lesionado, que a la vez se retuerce de dolor y embiste a su victimario. Su cabeza gira desesperadamente hacia la herida abierta en su vientre, por la que cuelgan sus vísceras. Sin embargo, aplastará al cazador, quien está cayendo en el momento de la representación. Su cuerpo está reducido a unas cuantas líneas. Su cabeza está suplantada por la de un ave, quizás un indicio totémico, suposición reforzada por un bastón que, haya sido o no contemporáneo a la escena, cuestión imposible de datar con precisión, también integra la misma o, en otros términos, forma parte de su historia y significado. Su empuñadura es también un ave. La imagen reina del animal le proporciona a la vez vida y muerte, goce y dolor. Pero también una noción simbólica del cuerpo que lo ubica en situación de inferioridad a la vez que le permite resolver la aparente oposición entre lo erótico y lo tanático, ya que la imagen del cazador es itifálica. Incluso el falo del cazador apunta al animal, como si señalara en dónde se encuentra el valor fálico.

En este caso, la imagen reina privilegia el cuerpo… del Otro. ¿Quién más que la naturaleza, representada por los grandes animales, la inmensidad del cielo y de la tierra, de la vegetación en sus amplísimos territorios, habrá ocupado el lugar del Otro para el cavernícola prehistórico? El cuerpo del Otro animal es el que se representa en Lascaux, con sumo detalle y en superioridad a la del cuerpo humano. Un Otro indomeñable que, en ese momento final de ser cazado, ese instante en el que se logra su dominación, aplasta también al cazador.

El varón desnudo, medida perfecta del deseo: el canon apolíneo

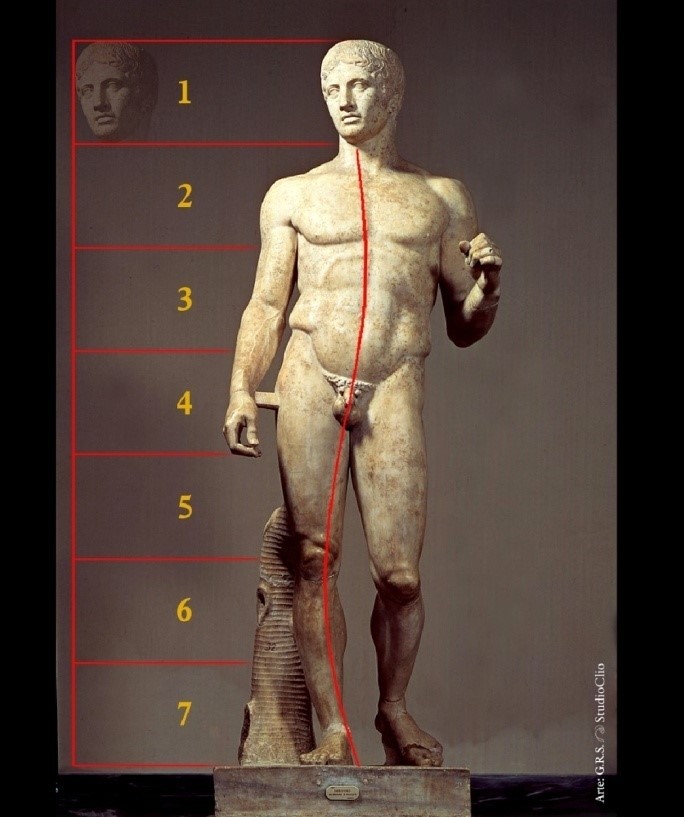

En la época clásica, la imagen reina del cuerpo es una idea articulada con la belleza carente de materialidad, ya que se funda en un dios; Apolo y los mecanismos perceptivos humanos no están capacitados para contemplarla. Platón, aunque reconocía en el erotismo una forma de llegar a la verdad, desconfiaba de la capacidad de los sentidos para captar la realidad de las cosas, entre ellas, su belleza, tan ligada con Eros —y por lo tanto con el cuerpo— como con su madre, Afrodita. Y la idea de belleza estaba depositada en el desnudo masculino, cuestión no muy señalada desde una perspectiva de género, dado que el canon, como dijimos, estaba fundado en Apolo, dios de suprema hermosura (Clark, 1956 [1996]). Cuando Policleto, autor del primer sistema de reglas ajustables a las artes visuales en una obra llamada justamente “El canon” —hoy perdida—, las aplica a la escultura, daba expresión simbólica al cuerpo del ciudadano (no la ciudadana) independiente pero subordinado a la polis. El respeto de las partes al todo o idea rectora, pero sin perder su independencia, es el principio fundante de esta poética u organización de formas. Esta estaba articulada con una política, u ordenación de fuerzas en la democracia ateniense, la obediencia de todos los ciudadanos a la polis, como unidades intercambiables, pero sin perder su individualidad. Consigue poner en acto la imagen reina apolínea con la revolucionaria invención del contrapposto, una pose donde se altera el hieratismo egipcio o mesopotámico —sociedades basadas en la permanencia y no en el cambio, a diferencia de lo clásico, que se presenta como una discontinuidad— alcanzando la solución formal de un problema que ya se encuentra en los filósofos presocráticos del siglo VI a.C.: la relación entre la quietud y el movimiento, lo que permanece y lo que cambia. Esta “vitalidad” y cercanía a Apolo estaba claramente depositada en los efebos y no en las mujeres, ya que contrariamente a lo que pudiera pensarse, el desnudo del llamado “bello sexo” es muy posterior. Este canon homoerótico ha sobrevivido subrepticiamente en Occidente, incluso en el cristianismo, como por ejemplo en la figura de San Sebastián. Fue resucitado de la antigüedad y puesto nuevamente en vigencia a partir del descubrimiento en el mar del “Apolo Belvedere”, una escultura helenística que fue consagrada como el ideal de belleza en el siglo XVIII por Winckelmann, el primer pensador que aplicó reglas científicas —fundamentalmente basadas en la arqueología— al estudio de la historia del arte. No es casual que este devoto de Grecia fuese homosexual, ni tampoco que este hecho haya sido soslayado en general por la historia del arte. Sin embargo, es innegable el peso que sus ideas tuvieron en el Occidente “culto”, su consagración del cuerpo efébico acomodado a reglas apolíneas: principios formales a priori que permitiesen explicar su hermosura e impacto en los sentidos, así como su posible resonancia en la idea absoluta de belleza. Aunque debemos recordar que Platón desconfiaba ante todo de los objetos más bellos, dado que su belleza ficticia alejaba a los hombres de la contemplación de la perfección verdadera, que por supuesto era ideal.

La lógica fálica es pensada como aquella que privilegia la medida y lo contable. No es casual que la época en la que el canon de belleza ha sido el masculino, a través de la idea de suprema hermosura del dios Apolo, haya estado regida por parámetros ligados a lo mesurable como técnica para lograr la representación perfecta del cuerpo. La imagen reina en este período es entonces el cuerpo humano masculino, fundado en la belleza irrepresentable de Apolo.

Venus ilustrada

Venus —Afrodita para los griegos— era, como sabemos, la diosa del amor en su forma carnal. Siempre acompañada de Eros, la distinguen además otros atributos, como las rosas y la paloma blanca. François Boucher (1703-1790), el pintor favorito de la marquesa de Pompadour, la influyente e ilustrada amante de Luis XV, pintó varios retratos de ella. El que ahora presentamos, “La toilette de Venus”, fue pintado en 1751 y puede contrastarse claramente con otro donde la representa vestida con una amplia falda, en la que descansa un libro. Aunque la mujer lectora es un género del rococó que se relaciona con el boom editorial y con lo que Chartier caracteriza como una utilización citadina de la imagen impresa, es notable que Jeanne, auspiciante de la Enciclopedia, aparezca acompañada de un libro. No lo es menos que, en otras representaciones como la que nos ocupa, aparezca personificando a Venus, quien no está relacionada con el intelecto (Boyme, 1987 [1994]). Además de obvios contrastes relacionados con cuestiones de dominación, posesión y voyeurismo masculinos —en este caso monárquicos—, es notable sin embargo señalar que ambas representaciones de Mme. de Pompadour coinciden en cierto punto con el proyecto ilustrado, dado que la educación erótica no estaba ausente del programa, como nos muestra por ejemplo la obra del Marqués de Sade. Fue un siglo extraordinariamente franco y atrevido en sus prácticas y representaciones eróticas. Por eso puede pensarse que esta alegoría trae a la escena una promesa de goce carnal unida íntimamente al lujo. La imagen reina es el cuerpo lujoso femenino y Boucher nos muestra una imagen opulenta de la amante del rey, quien aparece rodeada de todas las riquezas y lujos imaginables, dispuesta como Francia a satisfacer los deseos del monarca absoluto, cuyo cuerpo, como lo señala Foucault, equivalía al del Estado.

No es un dato menor para el psicoanálisis que el canon de la belleza haya comenzado siendo el de un ideal masculino para luego dirigirse hacia el “bello sexo”. Hay a la vez una inclinación artística en la representación de la belleza hacia el cuerpo femenino como predilecto y un corrimiento de la mirada al cuerpo masculino. Así como el cuestionamiento del Nombre del Padre ha llevado a que tomen relevancia otras lógicas diferentes agrupadas en lo que se ha llamado “la feminización del mundo” (Miller y Laurent, 2005), la imagen reina del cuerpo masculino se desplaza hacia el desnudo femenino y la opulencia. De Apolo a Venus, aparecen ahora elementos de lo divino, pero también productos mundanos que no responden a una disposición ordenada, sino que se encuentran allí entremezclados, caídos, desordenados, en promiscuidad con las deidades, los animales, las cosas. Incluso, en lo que parece ser el interior, si se presta atención al fondo de la imagen, se muestra un exterior, se confunde entre un adentro y un afuera. El orden está puesto en cuestión.

Venus suplantada por la vagina

El siglo XIX, atravesado por la revolución industrial, el nacionalismo, el colonialismo, fue profundamente importante en la consagración del modo moderno de vivir. Un siglo que vio sucederse movimientos tan opuestos en sus motivaciones poético/políticas como el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el simbolismo también fue atravesado por diferentes concepciones políticas y científicas en pugna, principalmente el liberalismo, el socialismo y el positivismo.

En el cruce de las últimas, aparentemente tan distanciadas entre sí desde otro punto de vista, se encuentra situado el realismo, movimiento liderado en Francia por Gustave Courbet (1819-1877). Casi todos los historiadores del arte conocen una frase suya que resume su apuesta artística y política: “Mostradme un ángel y os lo pinto”. Para Courbet, precursor de la vanguardia, el arte debía estar al servicio de la realidad y no someterse a ningún canon. Este apego a la verdad en el arte, lo llevó a explorar temas ausentes hasta entonces en su historia, como la vida de los campesinos y los que quedaban marginados del progreso decimonónico (1973 [1981]). Lo hizo con una fidelidad que le debe mucho a los avances tecnológicos, pues cabe preguntarse si hubiera podido desarrollarse —lo mismo por ejemplo que Degas— sin la invención de la fotografía.

La imagen reina en la obra de Courbet, es la vida en sí, sin idealizaciones humanistas burguesas. Su cuadro más conocido, “Entierro en Ornans” suele compararse en este sentido con el “Entierro del Conde de Orgaz” (1588) de El Greco. Courbet ofrece una mirada descarnada de la muerte. El centro y el primer plano de la escena están ocupados por una fosa abierta en un entierro rural. Un perro husmea cerca quitando trascendencia a la ceremonia que transcurre bajo un cielo plomizo. A izquierda y derecha del hoyo abierto crudamente en la tierra, se encuentran el clero y los campesinos. La composición es marcadamente horizontal, como remarcando la imposibilidad de un “ascenso”. Todo lo contrario sucede dos siglos y medio antes en la obra de El Greco (1541-1614), marcadamente vertical, donde el alma del difunto se desprende de su cuerpo y asciende hacia el cielo, seguramente al de los justos.

“El origen del mundo”, pintado en 1866 por Courbet nos muestra una imagen trunca de un cuerpo femenino acostado, con los genitales expuestos en primer plano. La crudeza de la imagen —sobre todo si consideramos la época en que fue pintada—, puede pensarse en el contexto general de la propuesta realista, eminentemente antirromántica.

Es notable que ya con el pasaje de la representación del cuerpo masculino como canon de belleza al del cuerpo femenino, Courbet en franco cuestionamiento con la idea de canon, produzca una obra mostrando en primer plano lo que había quedado fuera de la mirada en el “bello cuerpo femenino”: la vagina.

Es conocido que, a esta obra, adquirida para su casa de campo, Lacan tuvo que cubrirla con un sistema de marco de doble fondo, que permitía ocultarla o mostrarla, debido a la inquietud que causaba en los visitantes.

El cuerpo femenino como imagen reina, pero con la condición de mantener sus genitales femeninos velados. Ese horror que causa la vagina puesta al descubierto es un índice de la posibilidad de la imagen para amarrar el goce. Se trata de una imagen que no muestra una completud corporal, que no se orienta por el cuerpo femenino bello. Por el contrario, despoja a la representación de la armonía que asegura la contemplación para asestar un golpe a la mirada. No hay ostentosidad ni divinidad, quita los adjetivos del cuerpo para mostrar simplemente una vagina, unos muslos, un seno y un ombligo arrojados sobre unas, aparentes, sábanas blancas. Ni siquiera podemos ver si se trata de un cuerpo vivo o muerto.

Como decíamos respecto de “Entierro en Ornans”, Courbet sustrae la trascendencia que puede tener un ritual mortuorio para mostrar la muerte sin Paraíso, sin ascenso. Hay un paso que va desde la verticalidad de lo divino hacia la horizontalidad de lo terrenal. Del cuerpo femenino como totalidad idealizada al fragmento pornográfico.

De lo verosímil al hiperrealismo: el triunfo de la ciencia

Ron Mueck (1958), escultor australiano, es conocido por la impactante verosimilitud de sus figuras humanas y animales, estilística y conceptualmente relacionada con el hiperrealismo de la década de 1970. Valiéndose de recursos científicos y tecnológicos, logra un naturalismo extremo en sus esculturas, que siempre son gigantes o diminutas, más grandes o más pequeñas en comparación con el modelo original. Ninguna de sus figuras respeta el tamaño real del cuerpo humano o animal, aunque sí logran una verosimilitud que produce cierto sentimiento ominoso en el espectador.

Habiendo trabajado para la industria cinematográfica, Mueck no elige crear figuras sobrenaturales o de ciencia ficción, a pesar de la ausencia de límites a la que han llegado actualmente los efectos especiales. Sus esculturas permiten al ojo del público inmiscuirse en los detalles casi microscópicos del cuerpo, gracias a la instrumentalización de la técnica científica. Las poses cotidianas de sus figuras, gracias a lo cual su obra ha sido enmarcada en el costumbrismo, no expresan nada extraordinario, si no que hacen de lo ordinario y frecuente, algo de interés extremo para el espectador. Poco más o menos como el gesto de Marcel Duchamp (1887-1968) que, eligiendo un producto industrial indiferente y común para todo el mundo, lo convierte en un ready made digno de exhibición.

Sus obras muestran un instante de detención que no cuenta un pasado ni un futuro claro en las situaciones que representan, pero que sí muestran un gesto que ocupa un lapso temporal. Son como fotos tridimensionales tomadas en el medio de un relato mínimo que ha comenzado y que continúa. Como una película detenida, cuentan solamente lo que muestran. En efecto, no hay un contexto que enriquezca la historia de la figura, a lo sumo algún objeto, alguna luz puesta en tal perspectiva. Esto mismo quizás, además por supuesto de su hiperrealismo, las torna sugestivas, inquietantes, atractivas.

La figura que hemos elegido para presentar aquí es “Dead Dad” (1996). Se trata de una escultura que toma como modelo el cadáver de su propio padre. Incluso utilizó el cabello original para la figura. Esta obra es paradigmática del trabajo de Mueck, además de la obvia conexión que podemos hacer con el gran tema filosófico y psicoanalítico sobre la muerte del Padre, hay otros motivos; uno de ellos es la utilización de la imagen de la muerte de su padre para llevarla a cabo. La reutilización de fragmentos de cadáver humano es una característica exclusiva de nuestra época, posibilitada por la ciencia y el mandato a reciclar. Además, es otra de sus obras que se centra en un cuerpo envejecido y moldeado por el tiempo y la vida. Pero en esta ocasión, alcanzado por la muerte. Sus esculturas tienen la característica de ser tildadas como que parecen estar vivas; a esta solo le falta estar muerta de verdad. “Dead Dad” no representa la muerte de Cristo o de algún santo o monarca, como tantas esculturas horizontales que podemos encontrar en muchos templos. No se trata de la muerte de Dios, no hay trascendencia en esta muerte, es la de un ciudadano más para cualquiera que la presencie. ¿Es la muerte el desafío imposible para la ciencia?

Decíamos que un efecto de su trabajo es que sus esculturas parecen estar vivas, no obstante, hay otro efecto secundario que inquieta al espectador: se trata de la pregunta por lo que realmente es un cuerpo, ¿es una imagen, son los órganos y los huesos, es una cáscara, es algo vivo, es un objeto? Los cuerpos de Mueck, a pesar de ser cascarones vacíos por dentro, provocan una fascinación en espejo que no apacigua, si no que llevan a reflejarse —reflexionarse— en esa imagen reina.

A lo largo de la selección de obras que hemos recorrido, la imagen reina ha ido adquiriendo predominancia sobre diferentes cuerpos según la época.

Desde el cuerpo del animal como Otro privilegiado, a la medida fálica justa del cuerpo homoerótico. Para luego devenir predilecta la representación voluptuosa del cuerpo femenino hasta el realismo corporal despojado de lo bello ideal. Llegamos así a un arte que pone el cuerpo del espectador en situación de cuestionamiento. El cuerpo prueba ser una imagen reina en el formato que sea que se lo presente, portando siempre esa fascinación que conlleva su contemplación.

El arte recorrido aquí nos muestra un camino que indica el intento de representación de la alteridad —animalidad, divinidad, feminidad, incluso la muerte— siendo el cuerpo el soporte con el que se intenta captarlo, señalarlo como lo Otro de cada época en un gesto que aspira a llevarlo a la unidad, a la identidad, opuesta a la alteridad.

Pero hay algo más, esta imagen reina que produce fascinación, espanto, contemplación, rechazo o admiración, esta imagen reina que es el cuerpo, con “Dead Dad” deviene objeto despojado de sus atributos de belleza y vitalidad. Esta obra pareciera gritar: ¡después de todo, solamente quedan desechos! Pero la imagen, reina.